最近話題になっている「みんなで大家さん」という投資商品では、配当金の支払いが滞っている問題が報じられています。

下記のYahoo!ニュースによると、この運用がタコ足配当と酷似した構造だった可能性があると指摘されています。

こうした高利回りをうたう投資話は、魅力的に見える一方で、資金の流れが不透明だったり、実態のない配当を出していたりするケースもあります。

「儲かる」と思って始めた投資が、気づけば“元本を食いつぶす構造”になっていることも少なくありません。

だからこそ、私たち投資家に必要なのは、「なぜ危険なのか」を仕組みから理解することです。

この記事では、タコ足配当やポンジスキームといった詐欺的な運用の構造をわかりやすく解説し、どんな投資話にも惑わされないための考え方を一緒に学んでいきましょう。

タコ足配当とは?

タコ足配当の意味と危険性

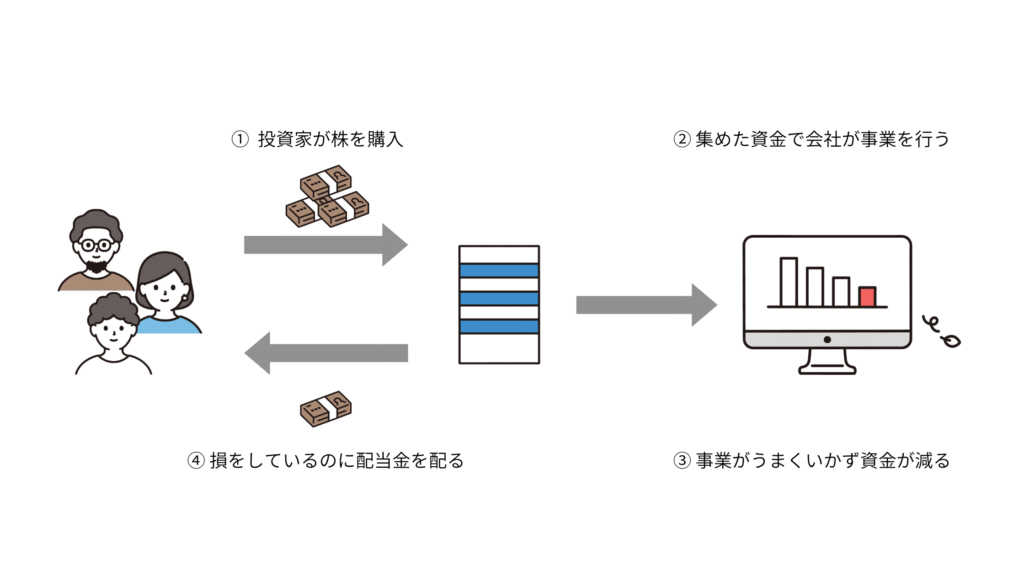

タコ足配当とは、会社の利益ではなく元本(出資金)を取り崩して配当金を支払う行為を指します。

つまり「利益が出ていないのに配当を出している」状態ということですね。

企業としては一見、投資家に還元しているように見えますが、実際には会社の体力を削っているだけで、長続きしません。

なぜ企業や投資話で起こるのか

本来、配当は企業が利益を上げたときに支払われます。

しかし、投資家を集めるために「安定した高配当」をアピールしたい企業やファンドが、資金繰りを維持する目的で元本から配当を支払うことがあります。

これが繰り返されると、資金が枯渇して事業が継続できなくなります。

「みんなで大家さん」の場合も、報道では事業利益が十分にない状態で配当を続けていた可能性が指摘されています。

もちろん断定はできませんが、こうした構造はタコ足配当と酷似しており、資金繰りが悪化すると配当停止に至ることがあります。

高利回りをうたう不動産系投資では、このようなケースが繰り返し起きています。

ポンジスキームとは?

基本的な仕組みと歴史

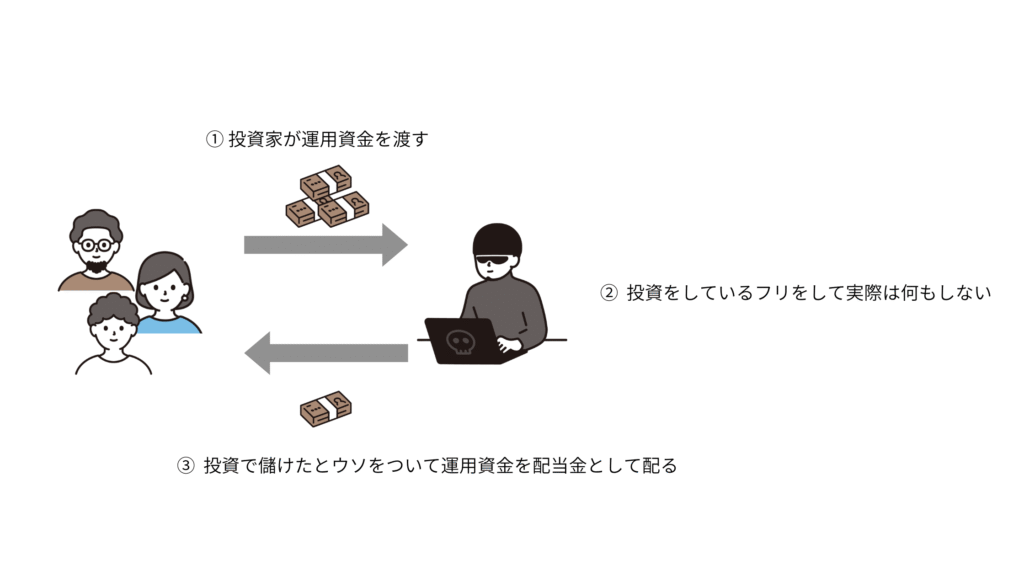

ポンジスキームとは、実際に利益を出していないのに、新しい投資家からの資金を古い投資家への配当に回す詐欺です。名前の由来はチャールズ・ポンジという詐欺師の名前から来ています。

1920年代の詐欺師で、「高利回りの投資」と称して多くの資金を集めました。彼は人から集めた資金を他の人に配当金と偽って配っていました。

儲かっているフリをして、さらに運用資金を巻き上げるんだね!

よくある手口と特徴

- 「毎月安定して○%の利回り」など、異常に安定した高リターンを強調する

- 運用実績や収益構造がブラックボックスになっている

- 紹介制度(紹介でボーナス)を設け、口コミ拡散型で資金を集める

- バーナード・マドフ事件(米国):史上最大規模のポンジスキーム。約650億ドルが消失。

- 仮想通貨投資を装った事例:近年では、暗号資産やNFTを利用したポンジスキームが増加。ブロックチェーンの透明性を逆手に取る手口もある。

仕組み自体はタコ足配当ととても良く似ていますね。両者の違いはどこにあるんだろう?

タコ足配当とポンジスキームの違い

タコ足配当とポンジスキームは、どちらも「見かけ上の配当」を続ける点で非常によく似ています。

しかし、その目的と構造には決定的な違いがあります。

| 比較項目 | タコ足配当 | ポンジスキーム |

|---|---|---|

| 意図 | 一時的な資金繰り・配当維持 | 詐欺目的 |

| 資金源 | 自社の元本・内部留保 | 新規投資家の資金 |

| 実態 | 事業が存在する場合も | 実体がない(虚偽運用) |

| 法的評価 | 不適切配当・会計違反 | 詐欺罪・金商法違反 |

| 継続性 | 改善の余地あり | 永続不可能 |

タコ足配当は経営の失敗、ポンジスキームは詐欺行為に当たるということだね!

投資詐欺の見分け方

「高利回り」「元本保証」は要注意

金融庁や警察庁の注意喚起でも繰り返し指摘されていますが、「元本保証で年利10%」のような投資話は、ほぼ確実にリスクが潜んでいます。投資は必ず元本割れのリスクがあることを忘れずに。

SNSでの強い勧誘や口コミ依存のパターン

「紹介すれば配当が増える」「あの人も儲けている」など、感情に訴える勧誘も典型的な詐欺の特徴です。冷静に判断するためには、「なぜその配当が可能なのか?」を数字で説明できるか確認しましょう。

安全な投資のためにできること

リテラシーを上げることが最大の防御力

投資で失敗しないための一番の武器は、「情報を正しく理解して判断する力」です。

世の中には「これを買えば安心」「今がチャンス」といった甘い言葉があふれています。でも、本当に信じていい情報かどうかを見抜くのは、あなた自身のリテラシーです。

- 情報の出どころを確かめる

- 複数の意見を比べて考える

- 自分のお金を預ける価値があるか判断する

「投資の専門知識を暗記すること」ではなく、この3つを冷静に行う力を身につけることが大事なんですね。

eMAXIS Slimのように多くの人が「おすすめ」と言う投資信託でも、「なぜ良いのか」を自分で説明できないなら、まだ理解したとは言えません。肯定派・否定派どちらの意見も聞き、自分の中で答えを出せるようになりましょう。

「〇〇が言ったから買う」をやめよう

投資の仕方がわからないときに、次のような判断で投資を初めてはいませんか?

- 「有名人が言っていた」

- 「YouTubeでおすすめされていた」

こういった権威に引っ張られる人がとても多いです。

でも、そうした他人の意見頼みの投資は、結局「判断を人に委ねている」状態。運が良ければ儲かるかもしれませんが、失敗しても理由が分からず、同じミスを繰り返します。

情報を鵜呑みにせず、信じるから考えるへと意識を切り替えることで、怪しい投資話や甘い誘惑に流されるリスクはぐっと減らせるんだね!

まとめ:甘い話に乗らないためのチェックリスト

投資の世界では、「確実に儲かる」「高利回り」「元本保証」など、心をくすぐる言葉が並びます。けれど、こうしたうまい話ほど裏があることを、今回の「みんなで大家さん」のニュースが改めて教えてくれました。

もう一度、この記事のポイントを整理しておきましょう。

- リテラシーを上げよう

- 「誰かが言ったから買う」をやめよう

- わからないものには投資しない

投資は、情報と自己判断の積み重ねでしか上達しません。SNSやYouTubeが情報の主戦場になった今こそ、「考える力」こそが最強の投資スキルです。

これからも、「うまい話」を見たときに一歩立ち止まり、「それは本当に自分に必要な投資なのか?」と問いかける習慣を持ちましょう。

コメント